女生高二起在“安逸花”借錢致債務纏身 上大學不足倆月退學打工還債

信網/信號新聞10月10日訊 “我上高中的時候就從安逸花上借錢,他們給學生發放網貸還收利息,是不是違規了?”近日,信號新聞報道的《馬上消費金融等平臺仍在做校園貸 碩士生亮學位證起訴》引起廣泛關注,來自河南的小趙聯系信號新聞說,2023年7月,當時仍為高二學生的她,在安逸花平臺通過填寫基礎信息、人臉識別后便獲得首筆500元借款,隨后便深陷網貸一發不可收拾。2024年10月,考入大學的小趙入學不足兩個月便因債務纏身而選擇退學打工還債。安逸花是馬上消費金融股份有限公司旗下專業貸款產品,信號新聞(0532-80889431)就小趙的情況采訪了安逸花客服,對“如何核實學生身份與還款能力”問題,安逸花方面未做回應。

500元“免息”借款誘惑讓高二女生深陷網貸

小趙第一次知道“錢可以先花再還”是在網上買手機的時候,那時母親用了一家互聯網信用支付平臺給她換了個新手機,讓當時還不滿18周歲的小趙對這種超前消費有了模糊印象。待成年后,小趙注冊了自己的賬號,也開通這家互聯網信用支付用于網上消費,但平臺給的金額都不大,“第一筆金額還不到30元,就是在網上買點小玩意。”

2023年的小趙還是河南一所學校的高中生,后來在參加舞蹈藝考集訓時,她的花銷明顯多了起來,家里給的生活費很快就不夠用了:“那個時候每天要在外面吃飯,還要逛街買點自己喜歡的東西,花的錢就多了。”可隨著支出越來越多,互聯網信用支付平臺給小趙的幾百元額度很快就不夠用了。小趙記得特別清楚,那是2023年7月3日,高二的下學期還沒放暑假,小趙在社交平臺看到了安逸花的廣告,被其“免息”的宣傳語吸引,進了安逸花的借款頁面。小趙說第一次申請時,心里滿是緊張:“我知道自己還是學生,沒收入,本以為平臺會查各種信息,肯定不會給我放款。”懷著忐忑的心情填寫了姓名、身份證號、手機號等基礎信息,人臉識別后,500元借款就“秒到賬”了。“看到錢進銀行卡的那一刻,我都懵了,原來借錢這么容易。” 她當時沒多想,只盯著“幾毛錢”利息的字眼盤算:“就算有利息,周末去商場發一天傳單,賺的錢也夠還了。”

這次輕松借款,成了小趙陷入網貸漩渦的開端。

借網貸還分期賬單只為“體面”生活

2024年夏天,小趙考上四川一所大學的舞蹈專業,還是靠助學貸款交的2萬多元學費。開學時,父母、爺爺奶奶湊了幾千元生活費給她,這已經是這個農村家庭能給小趙的最大支持。

但小趙身邊同學的消費水平遠超她的預期:“宿舍里的同學,有的穿名牌衣服、有的用最新款手機……而我一個月生活費只有1500元,有時吃飯都不夠。”為跟上其他人的節奏,小趙聚餐、購物從不落下,買化妝品、換手機這些超出能力范圍的開銷,她全靠在網上借錢。此后,賬單快速膨脹,她用上述互聯網信用支付平臺和分分卡的賬單分期買各種消費品,到期了錢不夠還賬單,就去安逸花等各種網貸平臺貸款還賬。

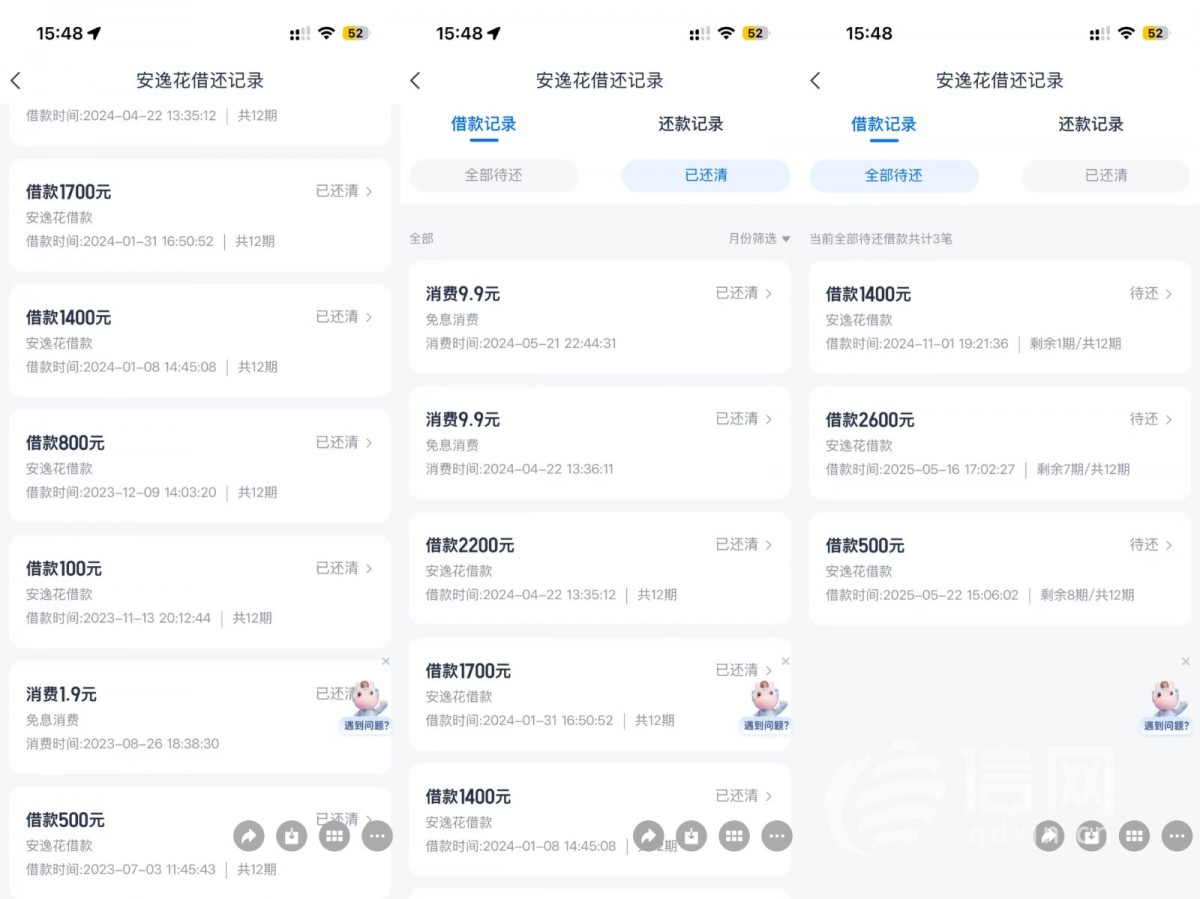

僅僅從小趙提供的安逸花還款計劃看,至今還有2000多元沒有還清,需要還到2026年5月28日。

迫于債務壓力選擇退學打工

“從2024年10月開始,因為父親的工作有變化,家里給的生活費從1500元減少到500元,根本沒法還錢。”小趙嘗試過在宿舍做手工賺錢,但忙活一天賺的錢還不夠利息。

父母并不知道她借網貸的事,她也不想再找父母要錢。思前想后,2024年10月,小趙選擇了退學。如今,小趙同時在電子廠和游樂園兼職,還做點手工零工,每月掙的3000~5000元,幾乎全用來還貸款。她說,要先把債還完,才能踏實做別的事。

安逸花未正面回應如何核實學生身份與還款能力

近日,小趙關注到信號新聞報道的《馬上消費金融等平臺仍在做校園貸 碩士生亮學位證起訴》的事情,小趙申請網貸的安逸花,正是馬上消費金融旗下的產品,她對安逸花的做法產生了質疑:“貸了這么多錢有我自己的問題,我愿意償還本金。但是安逸花給沒有收入來源、沒有還款能力的學生放貸,是不是違規?”

從小趙的網貸時間上看,她第一次從安逸花上借錢時剛滿18周歲不久,只是一名高中在校生。就這一情況,信號新聞聯系了安逸花客服,對方答復稱:“作為正規金融持牌機構,我們肯定會核實用戶信息才會放款。”

當被追問“如何核實學生身份與還款能力”時,該客服未正面回應,僅稱“將由專員調查后進行回電”。但截至發稿,信號新聞未收到任何回復。

“我借款時只填了姓名、身份證號和手機號,沒有要過其他的材料。”小趙的經歷與平臺“核實用戶信息”的說法形成反差,同時,從小趙提供的與安逸花的一份借款合同上看到,貸款基本條款第1.3.3條約定,借款人必須是“非在校學生且具有穩定的收入來源”。

“可我明明是在校學生而且沒有穩定的收入來源啊 ,安逸花都不做審核的嗎?”小趙對此很是不解。

網貸機構應當做實質性審查

針對小趙遭遇的“未審核學生身份即放款”問題,多項國家規定已劃出明確紅線。2021年,銀保監會等五部門聯合發布《關于進一步規范大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知》,其中明確指出:小額貸款公司要加強貸款客戶身份的實質性核驗,不得將大學生設定為互聯網消費貸款的目標客戶群體,不得針對大學生群體精準營銷,不得向大學生發放互聯網消費貸款。

青島市網絡糾紛人民調解委員會AI調解員分析稱,雖然高中生不屬于大學生范疇,但年滿18周歲的高中生仍為在校學生,通常沒有穩定的收入來源和還款能力,正規網貸平臺為了控制風險,也不會向其發放網貸。此外,根據貸款業務的相關規定,借款人需提供還款能力證明,而高中生一般難以提供符合要求的還款能力證明。

對于網貸機構來說,協議里雖然有了“非學生承諾”,但也無法回避給在校學生放貸的違規事實。北京浩天(上海)律師事務所的單正國律師認為,實踐中,這種條文并不能免責,網貸機構應當做實質性審查。消費金融公司與其簽訂的合同,因違反國家強制性禁止規定,而必然導致合同無效,因此合同中約定的貸款利息等,均為無效。用戶可以要求全額返還利息,只需負擔本金。同時,網貸平臺還應該承擔在行政法律法規上的違規違法責任,可能面臨行政處罰。針對安逸花的違規放貸行為,小趙可撥打國家金融監督管理總局設立的12378銀行業保險業消費投訴熱線,或向法院提起訴訟,要求認定合同部分無效并追償損失。

學生應建立正確的消費觀抵制網貸誘惑

青島一所高校管理學院的輔導員張老師在接受信號新聞采訪時表示,大學生從初高中的嚴格管理進入相對自由的環境后,面對更豐富的社交圈和消費場景,很容易產生“嘗試欲”。對新鮮事物的好奇心與消費欲望容易被激發:“有的學生看到同學買最新電子產品就想跟風,有的會頻繁購買喜歡卻不實用的東西,花銷一旦失控,就可能產生借錢的念頭。”

她提到,在社交平臺上,網貸廣告常以“低息”“秒到賬”為噱頭,讓缺乏社會經驗的學生誤以為“來錢輕松”,無形中降低了對風險的警惕。 她指出,剛入學的新生缺乏社會經驗,對“利息復利”“逾期違約金”等概念沒有清晰認知,很容易被表象迷惑,“他們可能覺得‘借幾百塊,下個月生活費到了就能還’,卻沒意識到一旦還不上,賬單會像滾雪球一樣越滾越大。”

“以前有‘美容貸’‘學費貸’,騙子會以‘免費美容’‘幫繳學費’為誘餌,讓學生簽下高額貸款合同。還有的平臺逼學生用裸照做抵押,也就是‘裸貸’,一旦逾期就會威脅曝光,對學生的身心傷害極大。” 張老師認為,現在部分網貸公司不查學生證、不核實收入,只要填個身份證號、手機號就能放款,看似‘方便’,實則是把學生推向債務深淵。

針對這類風險,張老師表示,高校也在積極采取應對措施,幫學生樹立正確金錢觀,教他們合理規劃生活費,并反復警示網上信息需謹慎辨別,既要避免為不必要的消費貸款,也要防范不法分子借網貸實施詐騙。“只要風險還在,我們的教育提醒就不能停,讓學生明白‘天上不會掉餡餅’,更不能用‘未來的錢’為沖動消費買單。”(顧青青)

[來源:信網 編輯:于軒]大家愛看